そしてついには、すりつぶして油でいためた玉葱とソーセージ、アップルパイとクリームといった盛りだくさんな昼食をとったあと彼のアパートの古い揺り椅子にかけたまま眠りこみ、ふと目覚めると、飼い猫のスージーがシューベルトの『ディー・フォレレ』──つまり『鱒』──を、すくなくともつぎの調べではじまるあの一節を、まさしく歌っていると信じこんだ。

H・E・ベイツ「歌う猫」澤村灌 訳(『笑いの遊歩道―イギリス・ユーモア文学傑作選』所収)白水Uブックス

H. E. Bates, “The Cat who Sang” (Argosy, 1963)

「音としての音」そのものが音楽である、と主張したのは、アメリカの現代音楽家ジョン・ケージだが、この小説の主人公、ラテン語とギリシャ語の教師であり、なみはずれた音楽好きウィルフレッド・ウィットモアには、飼い猫のスージーの鳴き声がシューベルトの『鱒』にきこえた。

問題は、彼の婚約者であるシャーリー・ベインズには、そうはきこえなかったことだけではなく、シャーリー・ベインズの会社の同僚であるドーン・エドワーズ嬢にはスージーの鳴き声がちゃんと『鱒』にきこえたらしいということと、スージーの毛なみと同じ色に染め上げられたドーン・エドワーズの輝かしい黒髪に、ウィルフレッド・ウィットモアの目がくらんでしまったことだ。結局、猫の鳴き声が音楽にきこえたほうが意中の男性をモノにし、鳴き声に苛立ったほうは……

シューベルトの『鱒』(作詞:シューバルト)では、「男はこのようにして女をたぶらかすものだから、若いお嬢さんは気をつけなさい」という寓意が込められているが、この小説では、男と女の立場が逆転している。

どちらが良いかは人それぞれだが、猫の鳴き声が音楽にきこえたほうが、人生が楽しいと思う。ただしそういう場合は、接近してくる女性に注意が必要だ。黒髪の場合は特に。

ところで、ジョン・ケージはキノコの研究家としても有名だった。彼はキノコを見つけるのが得意だったそうだが、「キノコの音」でもきいていたのだろうか。すぐれた作曲家というのは、同時にすぐれた聴き手でもあるというが、人生もどこか共通するところがありそうだ。

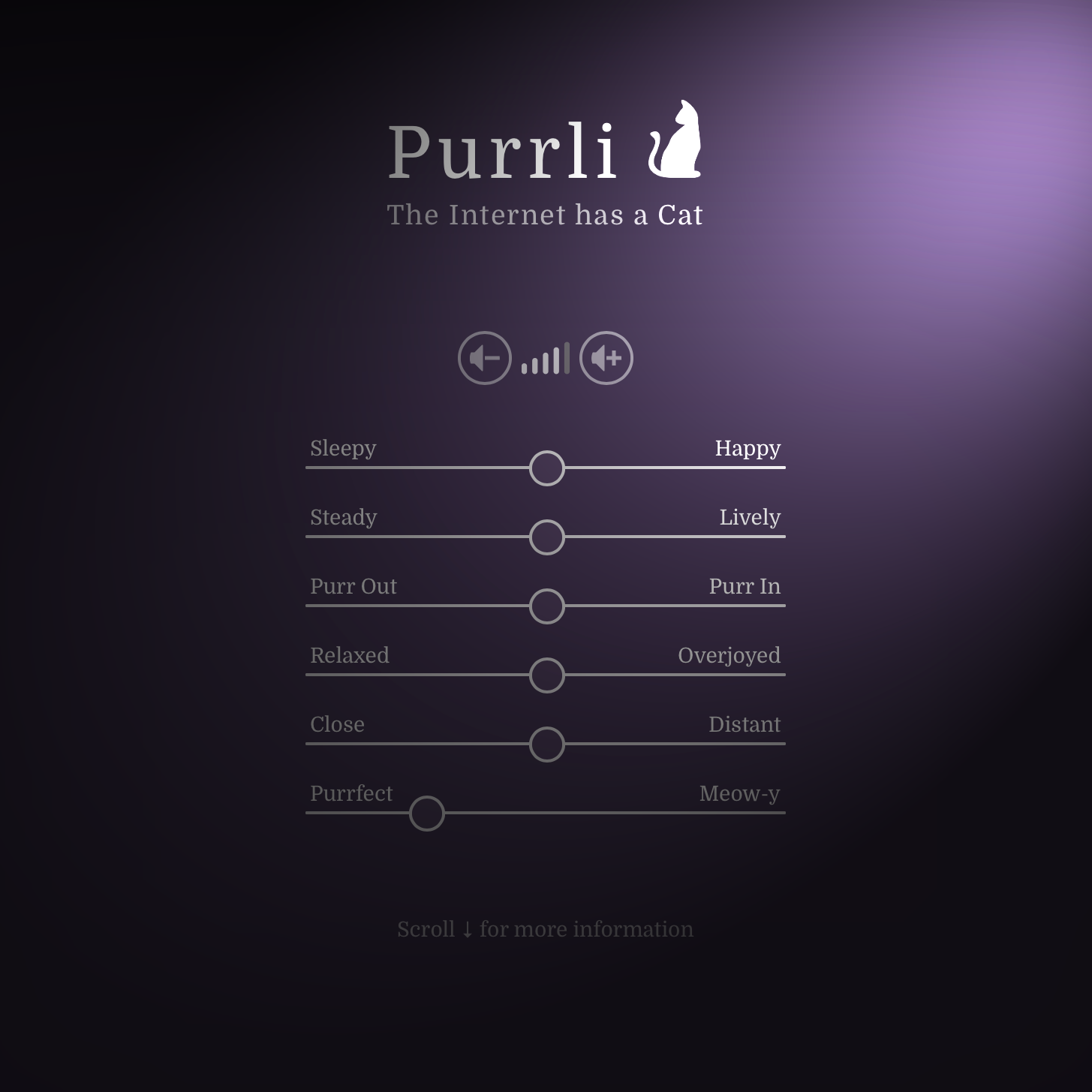

「猫の音」を聴くことができる↓

コメント