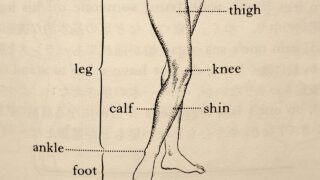

おそらく初夏の黄昏時、浜つづきの松林を彼とペツトの犬(太郎)がじゃれ合いながら散歩をして、帰っていく。

それだけではない。黄昏時の浜辺に犬、である。何かあるはずだ、はっきりとは語れない、語ってしまったら消えてしまいそうな微妙なナニゴトが潜んでいるはずだ。

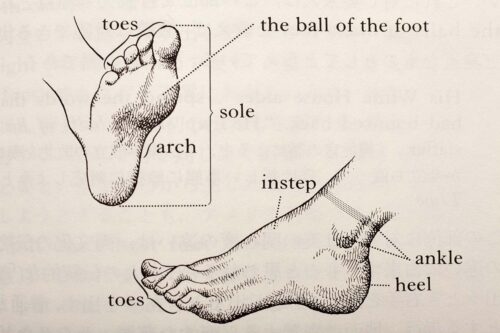

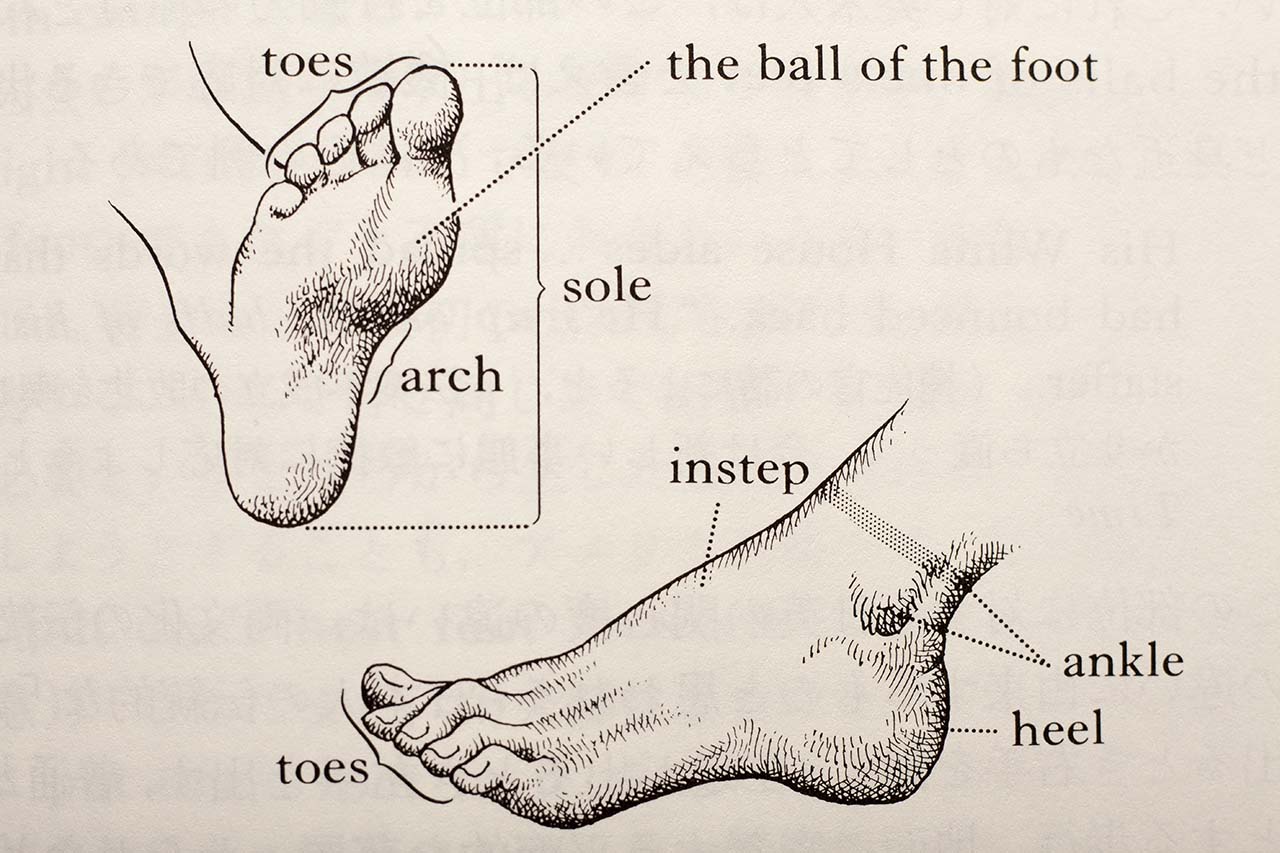

浜豌豆の可憐な草が震える、突落していつた、求める物を掴み得ないで空しく、踝の下のあたりがかたくこわばつた儘、煮返るやうな心臓の苦しさ、尽く力の抜けてしまった腕、等々の言葉がペツトの犬のように足元につきまとう。

少年と思しき彼は女物の草履を履いている。草履におさまっていたであろう少女の小さな松毬のような踝の残像は、死について想いをめぐらす若い女の艶めかしさとはいささか趣が異なる。

その草履は、今朝彼がペツトを従れてこの林を歩いてゐた時、或る松の木の下で見付けた物だった。それは捨てられてゐるのではなくて、持主が注意深く脱いで置いてゐるのである事は、両方がキチンと揃へて松の根元に置いてある事で知れてゐた。持主はよくこの林に松葉を掻き集めに来る村の女の子の一人だつたらう。少女らしい白と赤を綯ひ交ぜた緒がまだかなり新らしかつた。

尾崎翠「松林」(『尾崎翠全集』所収)創樹社

足裏の砂がじゃりじゃりした感触と、「アップルパイの午後」の甘い唇ではない、犬の湿った鼻先の感触が、読後いつまでも残る。

人間以上幽霊未満の気配が濃厚な、幽霊の出ない幽霊話にも通じる不気味な短篇。エンドウ豆の上に寝たお姫さまの感じやすさで駆けるように読んでしまいたい。犬好きでも大丈夫だ。

じつぷり

太郎は柴犬のような気がする。こんどもし犬を飼うなら柴犬で、名前は太郎にしよう。

コメント